3月26日至28日,由贵州省委宣传部出品的纪录片《阳明悟道》在中央广播电视总台纪录频道播出,该片共有“山水引路”“洞见天地”“此心光明”三集,主要讲述了王阳明被贬谪来到贵州,在龙场驿陷入困境后悟道,开启传播“心学”思想之途的故事。该片制作精良,视听体验颇佳,体现了哲学思辨、影像美学与文化传播的融合,探索新时代影视创作的中华优秀传统文化研究、发现、挖掘及其现代性表达,展现了传统文化的历史影像表达如何实现现代转型的努力。该片自开播以来收获观众群体的好评,更掀起了“心学”智慧赋能文化发展、疗愈现代人精神危机的讨论。

多维解读与“以景喻道”

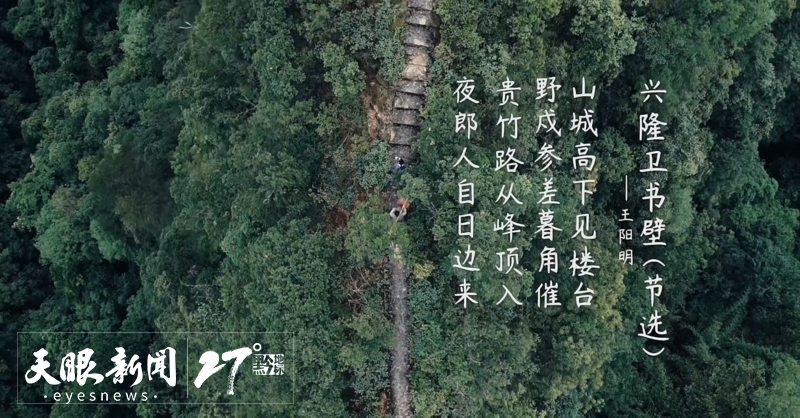

《阳明悟道》采用了“述评结合、双线并置”的叙事结构,“述”的部分着重介绍王阳明来到贵州后陷入困顿,在一个惊雷之夜开悟,“心学”思想由此萌发,此后王阳明开启了传道之路,将心学思想发扬光大;“评”的部分则是由一众知名学者专家从不同角度解读王阳明龙场悟道的意义,例如北京大学中文系教授钱理群认为,王阳明因为被贬来到贵州,但是他把苦难转化为精神资源;北京文史研究馆馆员、北京大学哲学社会科学一级教授陈平原认为,贵州给予了王阳明安慰,“贵州山水荡涤了他的灵魂,山水为媒关键在于心胸”。从纪录片的整体内容来看,以王阳明被贬赴黔、龙场悟道、传道授学的生平事迹作为主线,诸多专家学者的评论、解读作为辅线,“双线并置”的结构增强了文本表达的丰富性,再加上影像、声效的组合,让贵州雄浑壮美的山水景象与王阳明大彻大悟的心境形成互文,王阳明从“困顿”到“觉悟”的精神变化与巍峨群山、苍翠丛林相互映照,观众也在奇妙的视听享受中感受到“心外无物”的哲学意境。

《阳明悟道》作为一部人文纪录片,在完成讲好历史人物故事的任务之外,还为观众们提供了自然景观与社会文化的探索空间,该片多次运用“以景喻道”的手法让观众沉浸式地回到历史现场,例如通过王阳明在溶洞中击石而歌的场景,揭示其在被贬途中苦中作乐的豁达心态;到贵阳文明书院讲学后,镜头由王阳明涉水而行的近景切换到崇山峻岭的远景,隐喻“心学”思想在后世的薪火传播。《阳明悟道》将人与景巧妙地进行连接,由人及景,通过镜头切换表现拍摄的对象、景别、明暗等方面的变化,使观众获得了层次丰富的观影体验,引发他们的思想情感共鸣,将抽象的心学思想具象化为可感知的景象观感,构筑了多维度的影像审美表达体系。

“心学”智慧与黔地文化场域

《阳明悟道》浓墨重彩地再现了王阳明在田间地头的躬身耕作、竹林间的辩经讲学、深夜灯下的著述修订等场景,当旁白响起,“王阳明也许未曾想到,他曾感叹‘连峰际天,飞鸟不通’的崇山峻岭而今已经蜕变成点亮世界的中国名片”,声画交融突显了该片所构建的山水意境,在黔地喀斯特景观之间,通过影像美学的解码,王阳明龙场悟道的思想进程与贵州山水风貌深度联结在一起,展现了独特的诗意化风格,也映射了山水即心性的内蕴。陡峭的峰林既象征“连峰际天”的生存困境,又暗合心性磨砺的哲学隐喻——当王阳明身处山巅时俯瞰群山,恰似“心即理”的辩证跃升,溶洞中倒悬的颗颗钟乳石柱与滴落的点点水珠,在忽明忽暗的洞壁上隐隐显现,仿佛“致良知”思想在混沌中渐次显影。

《阳明悟道》将“心学”智慧蕴藏在日常劳作中,通过王阳明与当地少数民族乡民共同耕作、唱和的融洽场景,使哲学思辨具象化为农耕劳作的朴素画面,因而使“心外无物”的玄妙哲思同王阳明所作的田园诗在禾田之间获得了心灵的温度。此外,创作团队以数字技术赋予思想穿越性的时空纵深,将王阳明独坐的身影化作剪影,镜头中星空渐渐显露,王阳明大彻大悟,双臂向天呼喊出“圣人之道,吾性自足”,黔山贵水不再是单纯的物理空间,而是在王阳明悟道过程中成为历史文化场域。

“心学”思想与贵州教育文化的资源

《阳明悟道》不仅揭示了“心学”思想诞生的特殊语境,阐释悟道之后王阳明力行“村村兴社学、处处有书声”的理念,使当地群众获得了接受更好教育的机会。正如第三集“此心光明”中所言,“龙场不仅是阳明心学的诞生之地,也是贵州教育史与文化史的昌明之地”,贵州塑造了王阳明“事上磨炼”的实践哲学,也成为其突破“礼不下庶人”桎梏的精神催化剂。贵州的山水地貌不仅是具体空间坐标,更是教育文化重构的场域。正如浙江大学求是特聘教授董平在片中所言,贵州独特的山水使王阳明的问道“产生了一种清楚明白的方向,走过脚下的路,才展开精神的通道”。本地民众对王阳明这个“异乡人”的接纳,与其对“吾性自足”的顿悟构成了深层共通,“心学”之道并非奇思玄想,而是在交流互鉴中实现重构。当镜头转移到大数据中心与龙场洞窟的时空对话,暗示着传统智慧与数字文明的同频共振。这种跨越时空对话的发生,预示着“心学”思想扎根脚下的土地,终将超越哲学范畴,与贵州教育文化紧密相连。当镜头俯瞰“心学”萌发的圣地,从王阳明席地而坐传道于乡野切换到今日贵州少年朗声齐诵《教条示龙场诸生》,历史场景与当下现实形成呼应,我们看到的不仅是王阳明思想的现代重现,更是传统文化在教育领域中的转化利用。

贵州正深入实施“四大文化工程”,阳明文化转化运用工程着力打造“心学”文化品牌擦亮心学诞生地名片,《阳明悟道》正是以历史文化资源打造贵州文化名片、宣传推介贵州特色的一步妙棋。作为一部标杆纪录片,《阳明悟道》在坚守历史真实性的同时,完成了对阳明心学价值的创造性转化。从贵州山水到数字云端,从个体觉醒到文明共生,这部作品不仅为历史人文纪录片创作提供了“在地化叙事+诗化风格”的新范式,更为传统文化IP的现代转化提供了可复制的经验样本。

(作者系文学博士,贵州师范大学副教授)