在大利侗寨听侗族大歌,去天龙屯堡看地戏,在岜沙生命树前探寻“中国最后一个枪手部落”的文化印记,在隆里古城打卡明清军事屯堡建筑……

贵州历史底蕴深厚,红色文化丰富,民族文化多姿多彩。对民族特色村寨、传统村落和历史文化名村名镇,对革命战争时期留下的红色旧址,要加强系统性保护。习近平总书记在贵州考察时的殷切嘱托言犹在耳。

近年来,贵州历史文化名村名镇保护不断“加速度”。截至目前,贵州省已拥有国家级和省级历史文化名城12座、名镇22个、名村31个、街区29片、历史建筑1635处。贵州坚持以用促保、加强活化利用,通过改革创新,既加大文物和文化遗产保护力度,又加强城乡建设中历史文化保护传承,让历史文化遗产不断焕发新活力、绽放新魅力。

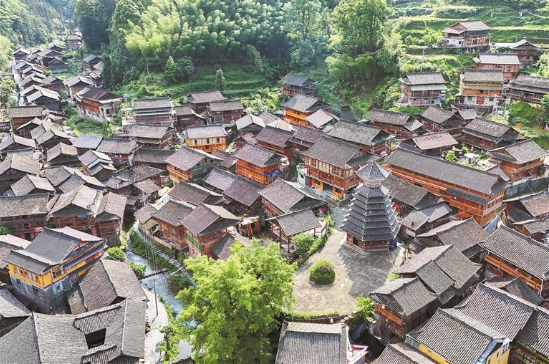

坐落于深山幽谷利洞溪畔的大利侗寨。

闻声 古村老调引客来

“前段时间有位广东来的游客,在寨子里包场听了一曲侗族大歌。”黔东南州榕江县栽麻镇大利侗寨的地接导游、村民杨秀梅告诉记者,许多人慕名前来大利侗寨,就为听一曲侗族大歌。

与沿山而建的苗寨不同,侗寨常建于山峦交汇的底部,呈“凹”字形,大利侗寨正是如此。始建于明末清初的大利侗寨,地处榕江县栽麻镇,坐落于利洞溪畔的深山幽谷之中。利洞溪穿村而过,侗族传统民居、花桥、鼓楼、粮仓沿溪分布,整个寨子被葱郁山林环绕。2014年,大利侗寨入选第六批中国历史文化名村。

“文化是古村落发展的根脉。”大利村党支部书记杨秀康介绍,基于大利村的历史文化与传统习俗,当地以“活化利用”“保老寨、建新寨”等举措赋予它更强的生命力。2024年,大利侗寨接待游客近10万人次,民宿从2022年的18家增加到46家。

“好花红来好花红,好花开在刺梨蓬……”在黔南州惠水县好花红镇好花红村,传统布依族民居保存完好。这里是布依族民歌《好花红》的发源地,2024年入选第二批省级历史文化名村。

布依人爱唱歌,婚丧嫁娶、日常劳作都要唱上几句。“《好花红》旋律单纯,在发展进程中,既继承了本民族原有的歌调,也吸纳了汉族山歌的样式,逐渐形成独特的惠水山歌调,也叫好花红调。”好花红村村民王恩达说,《好花红》是布依族的民族文化符号。

据介绍,近年来,好花红村依托“好花红”文化品牌,大力发展乡村旅游业,修建了布依长廊、布依门寨、布依堂屋和具有布依族特色的村民房屋。

观形 老寨新景焕生机

贵阳市花溪区石板镇镇山村坐落于花溪水库中部一个半岛上,古村三面环水,随山势渐次递升,与半边山和李村隔水相望,风景秀丽。

2002年,镇山布依族生态博物馆正式落成,馆内一切展示物皆以村寨社区为单位,是没有围墙的“活体”博物馆,强调保护文化遗产的真实性、完整性和原生性。2019年,镇山村被列为第七批中国历史文化名村。目前,该村已公布登记不可移动文物数量18栋,建筑面积3230平方米。

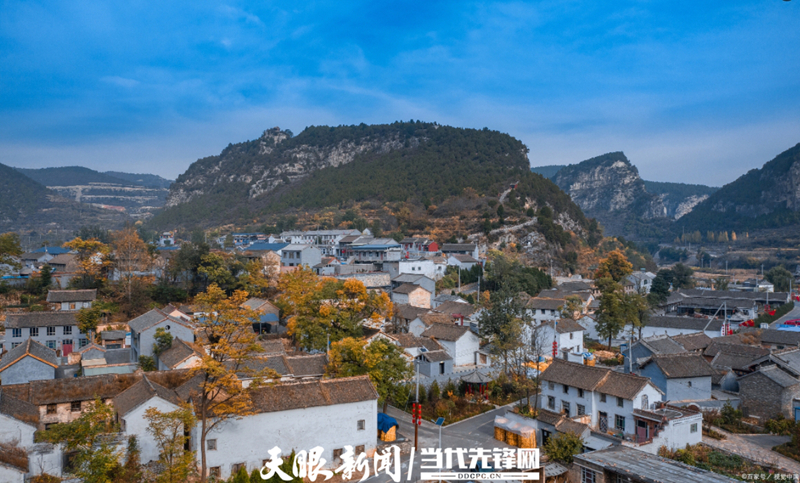

镇山村一景。

立足“原点”寻求“生长”。按照《贵阳市花溪区石板镇镇山历史文化名村保护规划(2011-2025年)》,镇山村坚持“在发展中保护、在保护中发展”理念,整合资源、统一规划,保护核心区,拓展文化区。

2018年左右,越来越多的艺术家陆续入驻镇山村。他们改造出一个个艺术空间,为镇山村注入了新的血液,翻开了“镇山艺术村”的新篇章。

贵州省建筑设计研究院总规划师刘兆丰认为,历史建筑的保护理念更多体现为历史的普遍性价值,更强调在保护下的多样化利用,生生不息的活力。

镇山村一景。

像镇山村一样,全省各地纷纷探路对历史建筑进行活化利用。黔西南州贞丰县根据古建筑的历史文化沿革与功能,将曾经见证古街区昔日繁荣辉煌的“两湖会馆”打造成为珉谷艺术空间;安顺市西秀区七眼桥镇云山屯村让老屋咖啡、伍生艺宿、艺术家工作室陆续入驻,一个个当代人文聚落逐渐成形……

文脉 多级共保续传承

贵州历来高度重视历史文化名城、名镇、名村的系统性保护工作。

从1982年至今40余年间,贵州积极推进历史文化名城、名镇、名村认定公布和保护规划编制,加快推进历史文化街区划定和历史建筑确定工作,强化对历史文化名城评估检查和工作指导,初步建立起了历史文化名城、名镇、名村、街区、历史建筑等多层级、多要素的保护体系。贵州也是最早提出“各市州党委政府向省委省政府报告当年完成保护传承工作情况”的省份之一。

“全国各地都在想方设法充分挖掘古建筑的文化价值,将其转化为城市的文化地标。只有发现不同于别人的价值特质,形成品牌效应,文化资源优势才能凸显。”贵州省住房和城乡建设厅城镇化发展中心副主任林玲表示,在保护与传承过程中,贵州多个部门联手着力引导和鼓励各地打造历史建筑活化利用的品牌,实现既保护老建筑,又提升其功能和价值,进而更好地服务城市经济社会发展。

按照《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》,贵州提出,到2035年,将实现全面建成系统完整的贵州城乡历史文化保护体系目标,城乡历史文化遗产做到有效保护、充分利用,不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成,文化自觉和文化自信将得到进一步提升。

刘兆丰认为,遗产保护是为了人,历史建筑活化利用、发展更新更是为了人,为了人的发展,因此必须真正推动社区自主、基层治理、全员参与等机制,一起走向以人为本、共同缔造的目标。