“小田改大田,2550块零碎耕地‘化零为整’,变成28块连片大田,不仅多出了50亩耕地,粮食产量还提高了近三成,每亩又能节约500块钱的成本……”说起小田改大田的好处,安顺市紫云自治县坝羊镇农业农村综合服务中心主任韦颖滔滔不绝。

4月23日,在坝羊镇红院村党群服务中心,站在门口的台阶上,韦颖指向远处平整如镜的田块:“现在我们粮食亩产能达到1100斤,不光种水稻,我们还推行‘稻菜轮作’‘稻鱼共生’,一块田有三种用法、三种收益。”

从2550块到28块的土地重构

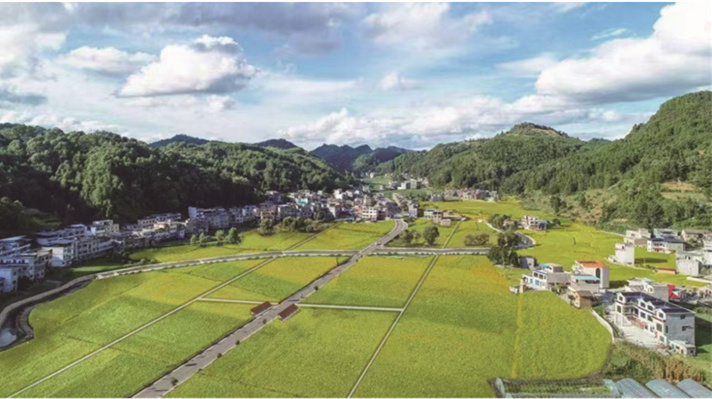

春日的红院坝区,平整的田块如绿色绸缎铺展至远方,灌溉沟渠纵横交错,农机在田垄间穿梭作业。

谁能想到,这片亩产千斤的 “高产田”,曾是“人均八分地,地块如拼图”的细碎田块。1386亩地被切成2550块“巴掌田”,最大的地块不足10亩,最小的仅几分,农机开不进,沟渠修不通,细碎化难题曾长期制约着农业发展。

2022年,作为安顺市首批“小田改大田”试点,紫云自治县以“承包权不动、经营权流转”为原则,在农民自愿基础上,将分散的土地集中整治。

2023年初,随着推土机推平田埂、挖掘机疏通沟渠,2550块零碎耕地“化零为整”,变成28块连片大田,最大单块面积达317亩。

同时,强化农田排水系统建设,配套建成总长6540米的灌溉沟渠,确保每一片土地都能得到及时、充足的灌溉,真正做到“涝能排、旱能灌”。

“田成方、路相通、渠相连” 的格局初具雏形,曾经 “机耕道修到田边却进不了田” 的窘境成为历史。

土地整合带来的不仅是视觉上的变化,韦颖算了笔 “土地账”,通过剥离废弃田埂、整治边角地,新增高产田50亩,相当于“凭空”多出一个中等规模的自然村耕地。更重要的是,坝区农作物统一种植和管理,粮食产量大大提升,2024年,坝区稻谷亩产达1100斤,总产量达到103万斤。

从1个月到1天的时间跨越

60亩地翻一遍,这在以前,坝羊镇农机驾驶员王江清得和兄弟得甩开膀子,起早贪黑干一个月,如今,一台翻地机加一台起垄机,一天就能搞定。

从一个月到一天,农机入场为农业生产效率带来的飞跃式提升,这让王江清直言:“想都不敢想”。

土地集约化打开了现代农业的大门,曾经 “牛耕人扛”的耕作方式在坝区退场。

“目前,在水稻生产过程中,耕田、插秧、施肥、喷药、收割,实现水稻‘耕、种、管、收、烘’全程机械化链条,主要环节机械化率达到100%,与传统人力耕种方式相比,效率提高了10倍以上。”坝羊镇产业办负责人陈宾菊说。

自坝羊镇区域农机社会化服务中心成立以来,陆续配备了犁地机、插秧机、收割机、施肥机和烘干设备,全程农业社会化服务实现了轻松种田,也带来了成本下降。

陈宾菊介绍,农业机械化水平的提升,每年可节约35万元的用工成本,有效解决用工难、用工贵的难题。

更深刻的变化发生在田间细节,收割机的秸秆还田功能,使碎秸秆渗透到地里,土壤有机质含量提高了,化肥用量减少了两成,不仅提升效率,更推动绿色耕作,既避免焚烧污染,又培育了地力。

从2700元到30000元的产值提升

坝羊种植的蔬菜卖到了香港,还出口到国外,这对当地村民来说,可是一件新鲜事。

2024年9月,贵州鑫源蔬菜种植销售发展公司入驻坝羊,承包红院坝区1000亩土地发展蔬菜产业。该公司负责人杨再学告诉记者:“前几天就有1.6万斤西兰苔发往广州,每斤单价9元,加工后再销往香港和东南亚市场,客户看重的,就是坝羊菜的品质。”

土地整合不仅提升产量,更激活了多元开发潜力,坝羊镇通过探索“稻菜轮作”的增收方式,坝区土地由镇平台公司以每年每亩840元的价格从农户手中流转,通过“稻菜轮作”方式种植水稻和蔬菜。其中,水稻由镇公司统筹,水稻收割后,镇公司把土地承包给蔬菜种植企业。

“以前种水稻加油菜,一亩地最多有2700元的收成,现在实行‘稻菜轮作’,蔬菜最多能长四茬,加上水稻,亩产值直接突破30000元。”韦颖的“效益账”令人振奋。

成效还不止于此,曾经被土地拴住的农民,正从“面朝黄土”的耕作中解放出来,转身成为产业工人。

蔬菜基地里,从种植到采收需要大量人力,每日最多有150多人在基地务工,有的村民月工资达到6000元以上。

坝羊镇的茶山上,曾经的“庄稼汉”如今成了“采茶工”,每天能挣400元,

部分返乡青年则瞄准机耕服务,成立农机合作社,承接周边区县的耕作订单。

从“零碎拼图”到“集中画板”,从“传统农耕”到“现代田园”,2024年以来,坝羊镇除了“稻菜轮作”外,还探索出“稻鱼共生”,一块土地上三种用法,获得三种丰收,良田使用效益最大化,真正实现“小田”里种出“大效益”。